Ganz okay sollte der Job schon sein, immerhin verbringen wir einen Großteil unserer Lebenszeit damit. Ganz okay? Oder darf es doch ein bisschen mehr sein als reine Erwerbstätigkeit? Vor allem für jüngere Menschen hat sich der Zweck der Arbeit gewandelt: von sozialer Absicherung und dem Verdienen des Lebensunterhalts hin zu Selbstverwirklichung und Identitätsstiftung. »Das Ideal der Selbstverwirklichung durch Erwerbsarbeit ist eine ziemlich neue Idee«, erklärt die Soziologin und Publizistin Laura Wiesböck. Sie forscht an der Universität Wien und erzählt: Vor ein oder zwei Generationen hielten die meisten Menschen den Zugang, ein Job müsse »Spaß machen« und eine Passion zum Ausdruck bringen, für einen egoistischen Anspruch, den nur Privilegierte haben können. »Und es ist nicht ganz abzustreiten, dass das bis heute gilt. Denn wer hat schon die Freiheit und genießt den Luxus, die eigene Leidenschaft zum Beruf zu machen?«

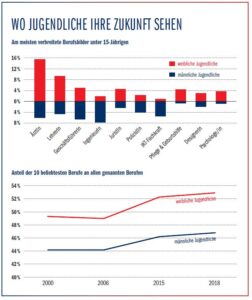

Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist die heuer veröffentlichte OECD-Studie »Dream Jobs: Teenager’s career aspirations and the future of work«. Daraus geht hervor, dass sich Jugendliche nach wie vor stark an traditionellen Berufsbildern orientieren. Etwa die Hälfte der befragten 15-Jährigen aus OECD-Ländern – 47 Prozent der Burschen und 53 Prozent der Mädchen – nannte auf die Frage nach dem Wunschberuf einen von nur zehn besonders bekannten Berufen. Damit hat sich die Fokussierung auf wenige Berufe seit einer ähnlichen Befragung aus dem Jahr 2000 sogar noch zugespitzt. Auch in Österreich lässt sich dieser Trend beobachten. Die Vielfalt der Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt bildet sich in der Vorstellungswelt junger Menschen nicht ab.

Eine weitere Erkenntnis: Nach wie vor differieren die Berufsvorstellungen zwischen den Geschlechtern deutlich. So interessierten sich männliche Jugendliche weit häufiger für einen Beruf im Bereich Naturwissenschaften oder Ingenieurwesen. Die weiblichen Teenager dagegen visierten häufiger eine berufliche Zukunft im Gesundheitswesen an, auch wenn sie in Mathematik und naturwissenschaftlichen Fächern ebenso gut abschnitten wie die Burschen.

Viele der genannten Berufe könnten außerdem schon bald nicht mehr zeitgemäß sein. Die OECD geht davon aus, dass 39 Prozent davon innerhalb der nächsten 15 Jahre durch Automatisierung wegzufallen drohen. Es wird also darauf ankommen, Schülerinnen und Schülern möglichst frühzeitig ein Bild vom Wandel auf dem Arbeitsmarkt, aber auch von dessen Diversität zu vermitteln.

Quelle: OECD/PISA

Tun, was man liebt

Doch warum arbeiten Menschen überhaupt? »Ich wirke, also bin ich.« In dieser Aussage steckt das tief in uns verwurzelte Streben, in der Außenwelt etwas bewegen zu wollen. Das Tätigsein, das Hinarbeiten auf ein Ziel eröffnet einen Weg zur Selbstverwirklichung.

Martina Schachenhuber ist ein gutes Beispiel für diese Sichtweise. Bevor sie an der FHWien der WKW den Bachelor-Studiengang Marketing & Sales absolvierte, verbrachte Schachenhuber ein Jahr an der Wiener Kunstschule, um ihrer kreativen Neigung nachzugehen. Sie entschied sich dann jedoch für eine Ausbildung mit etwas mehr »Hand und Fuß«, wie sie schildert, bekam einen Studienplatz an der FHWien der WKW und wechselte nach ihrem Abschluss mit Erfolg in die Logistikbranche. Nach der Geburt ihres zweiten Kindes wurde ihr klar, dass sie den Job bei Henkel, der ständige Verfügbarkeit erforderte, nicht in Teilzeit bewerkstelligen konnte.

Ihre Idee, sich als Illustratorin selbstständig zu machen, war zu diesem Zeitpunkt bereits gereift. »Mit meinen Kindern kam ich wieder zur kreativen Arbeit zurück. Ich hatte so einen Spaß dabei und das, was ich mache, lässt sich auch herzeigen.« Zwei Jahre hatte sich Schachenhuber Zeit gegeben, um mit Kinderbuchprojekten ein Teilzeiteinkommen zu erwirtschaften. Dieses Ziel hat sie erreicht: Das erste Buch ist publiziert, das zweite ist in Arbeit und dazwischen hat sie auch noch ihr drittes Kind bekommen.

Beim Stichwort Traumjob spricht die Alumna von Berufung, aber auch von Flexibilität: »Bei Henkel hatte ich auch einen Traumjob. Aber mit den Kindern hat sich mein Blick verändert, andere Wertigkeiten und Prioritäten haben sich ergeben.« Dass sie erst abends, wenn die Kinder im Bett sind, zeichnet, ist für sie kein Problem – sie fühlt sich dabei erfüllt.

Die Gesetzmäßigkeiten bei Mensch und Arbeit

Was gute Arbeit ausmacht, lässt sich mit dem von Rudolf Karazman entwickelten humanökologischen Modell der Arbeit beschreiben. Es orientiert sich an den dort postulierten Gesetzmäßigkeiten bei Menschen und ihrer Arbeit: Hierbei handelt es sich um soziale, personale, psychische wie auch biologische Prinzipien. Wesentlich sind die drei Zielqualitäten Sinnfindung, soziale (Ein-)Beziehung und psychobiologische Verausgabung. Die beiden ersten Qualitäten sollten maximal ausgeprägt sein. Letztere, die psychobiologische Verausgabung, sollte im Optimum liegen. Das bedeutet, dass berufliche Anforderung und Arbeitsfähigkeit übereinstimmen.

Wer also Sinn in der Arbeit findet, ein klares Ziel hat und die Freiheit, den Weg selbst zu wählen, hat die besten Voraussetzungen dafür, seinen Job zu mögen. Soziologin Laura Wiesböck formuliert es so: »Do what you do and turn it into a passion if you can.«

Das Gute am Scheitern

An Projekten zu arbeiten, die sinnvoll sind und Mehrwert für KonsumentInnen schaffen, das ist auch für den Alumnus der FHWien der WKW Constantin Simon wichtig. Nach seinem Abschluss des Bachelor-Studiengangs Unternehmensführung – Entrepreneurship absolvierte er ein internationales postgraduales Studium im Finanz- und Investmentbereich, danach mischte er in der Start-up-Szene mit und erfüllte sich damit seinen Wunsch nach beruflicher Selbstständigkeit. Drei Start-ups in zehn Jahren hat er aufgebaut und durch alle Höhen und Tiefen geführt: Scarosso, ein exklusiver Online-Schuhhandel, NIXE Bier, eine Low-Carb-Biermarke, sowie ein Getränke-Lieferservice namens Die Lieferei. Aktuell ist Simon mit seiner Expertise bei Unit3 der IP Österreich gelandet, dem crossmedialen Vermarkter der Mediengruppe RTL. Hier unterstützt er Start-ups und KMUs, die erstmals den Massenmarkt adressieren, mittels TV-Kampagnen.

Aus seinen Erfahrungen weiß der Serial Entrepreneur, wie wichtig es ist, so schnell wie möglich aus Misserfolgen zu lernen und etwas besser zu machen: »In Österreich ist berufliches Scheitern noch ein großes Problem, es gibt kaum eine Kultur des Scheiterns. Tatsache ist, es gibt Faktoren, die habe ich in der Hand. Andere liegen außerhalb meines Einflussbereichs, was im Start-up-Bereich sogar eher die Regel ist.« Er hat das Unverständnis dafür am eigenen Leib erfahren und ist überzeugt, dass Änderungen im Mindset und angepasste staatliche Strukturen zu mehr Innovationen führen würden. Denn statistisch gesehen haben UnternehmerInnen, die ein Risiko eingehen, etwas ausprobieren und scheitern, bei jedem weiteren Versuch eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit.

Nicht zu persönlich nehmen

Menschen, die ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht haben, laufen Gefahr, Scheitern als persönliches Versagen zu sehen und nicht auch im System zu verorten, meint Laura Wiesböck. »Wird das Selbst im Job verwirklicht, dann fällt Kritik oder Ablehnung oft unmittelbar auf die eigene Person zurück.« Hinzu kommt die scheinbar unendliche Palette an Möglichkeiten, die zu Überforderung führen kann – die andere Seite der Medaille eines an Optionen reichen Arbeitsmarktes. »Die Menschen«, so Wiesböck weiter, »leiden heute an den Defiziten ihrer eigenen Persönlichkeit, während vor hundert Jahren eher die unterdrückenden Zustände in der Gesellschaft für Leid verantwortlich waren.« Diese Erkenntnis könnte in manch schwieriger beruflicher Situation relativierend wirken, denn auch heute agieren wir in einem System, an dem wir scheitern können.

Wunsch versus Wirklichkeit

Als klassischen Jobhopper bezeichnet sich Eva-Maria Heller. Doch betrachtet man ihren beruflichen Werdegang, begegnen zwei Bereiche immer wieder: die Hotellerie und Schmuck. Diese führen auch zu ihren Wurzeln: Die Familie führte über Generationen ein Traditionsgasthaus mitten in Klagenfurt und der Vater war Uhrmacher und Juwelier. Bereits als Kind wusste Heller, dass sie sich selbstständig machen möchte, in einer Nische, die ihr Spaß macht. Das MODUL, die Tourismusschule der Wirtschaftskammer Wien, war eine gute Basis, auch wenn sie nach ihrem Abschluss nicht direkt in der Gastronomie tätig war. Stattdessen folgten Jobs in den Bereichen Produktmanagement, Werbung und Marketing.

2009 wurde sie während der Nachwehen der Wirtschaftskrise gekündigt. Sie erzählt von einer schwierigen Zeit, da sie den Job sehr geliebt hatte. Es ging zurück in die Hotellerie, danach in den Außendienst, dann bekam Heller zwei Söhne und landete als Mutter und Hausfrau in Bad Blumau. Auf der Suche nach etwas Abwechslung wurde sie auf der Nachfolgebörse der Wirtschaftskammer fündig und stieß auf einen Gold- und Silberschmiedebetrieb in Graz. Im Oktober 2015 entschloss sie sich zur Übernahme. »Mein Wunsch war, ein Unternehmen mit bestehendem Kundenstock weiterzuführen und das Niveau von Service und Beratung hoch zu halten – und das mit meinen Kids vereinbaren zu können.«

Die ersten Jahre, erzählt Eva-Maria Heller, waren keine Ernte-, sondern Lehrjahre. Neben dem bestehenden Sortiment an Gold- und Silberschmuck sowie Silberaccessoires entwickelte sie gemeinsam mit ihrem Goldschmied auch neue Schmuckstücke. Silbergegenstände werden von Hand repariert oder restauriert. Sie hat ihre Nische gefunden, die ihr Spaß macht. »Wenn man etwas gern macht, dann sollte man nie den eingeschlagenen Weg verlassen«, rät Heller, der Erfolg werde sich einstellen.

Der Traum, von zu Hause aus zu arbeiten

Wie Wunsch und Wirklichkeit im Job auseinanderdriften können, hat sich in diesem Jahr beim Thema Homeoffice gezeigt. In der Corona Pandemie haben viele Menschen erstmals die Erfahrung gemacht, von zu Hause aus zu arbeiten. Zum einen stellte das den Sinn von klassischer Präsenzarbeit in Frage, da dank der Digitalisierung Homeoffice in vielen Bereichen gut möglich ist. Zum anderen zeigten sich aber Schattenseiten dieser Arbeitsform. Schwierigkeiten sieht der Soziologieprofessor Jörg Flecker von der Universität Wien in einem Interview mit dem »Standard« in mehrfacher Hinsicht: sei es die zu kleine Wohnung, mangelnde technische Infrastruktur, Defizite hinsichtlich digitaler Fertigkeiten oder Überforderung, was die Fähigkeit zur Selbstorganisation betrifft.

Dass nicht jeder fürs Homeoffice geschaffen ist, weiß auch Nancy P. Rothbard, Managementprofessorin an der University of Pennsylvania. Sie spricht in diesem Zusammenhang von zwei Typen von Menschen: Integrierer und Segmentierer. Erstere tendieren dazu, die Grenzen zwischen Arbeit und Familie zu verwischen, Letztere wiederum wollen die Trennung dieser Bereiche aufrechterhalten. Um produktiv im Homeoffice arbeiten zu können, brauchen beide Typen unterschiedliche Strategien. Ausschlaggebend sind dabei die Dimensionen Zeit und Raum: Wie wird die Zeit geplant und wie der zur Verfügung stehende Raum genutzt?

Individuelle Lösungen sollen laut Rothbard zum Wohlgefühl beitragen und die Konzentrationsfähigkeit fördern. Routinen können helfen, die beste Leistung zu erbringen.

Wir leben im und mit dem Wandel und manchmal verändert sich etwas schneller als gewünscht. Veränderungen eröffnen Chancen, sowohl von außen angestoßene als auch solche, die im Inneren gereift sind. Menschen, die solche Chancen ergreifen, finden mitunter ihren Traumjob – oder schaffen es zumindest besser als früher, Wunsch und Wirklichkeit beim Thema Arbeit zu vereinbaren

-

Coverstory: Jukebox Job: Wünsch Dir was!

Die Berufswelt ist vielfältig und ganz ähnlich verhält es sich mit den individuellen Ansprüchen an die Arbeit. Doch manchmal driften Wunsch und Wirklichkeit auseinander. studio! analysiert, was es mit Traumjobs…Die Berufswelt ist vielfältig und ganz ähnlich verhält es sich… -

Im Interview: Josef Zotter – „Vergesst alles und denkt es neu“

Josef Zotter hat mehrere Berufe erlernt, der des Chocolatiers ist nicht darunter. Trotzdem – oder vielleicht gerade deshalb – ist der Steirer heute Österreichs bekanntester und erfolgreichster Produzent hochwertiger Schokolade.…Josef Zotter hat mehrere Berufe erlernt, der des Chocolatiers ist…